Peristiwa G30S/PKI adalah salah satu kejadian paling bersejarah dan kontroversial dalam sejarah Indonesia.

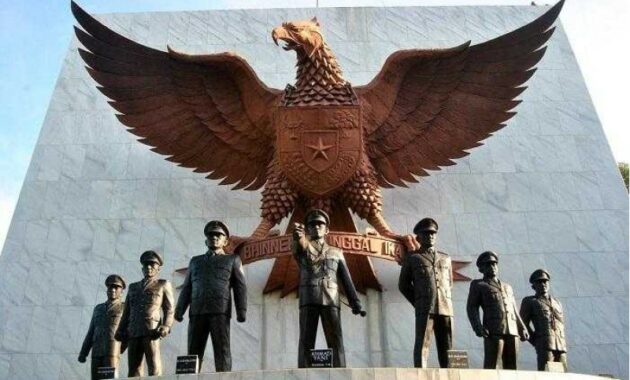

Peristiwa ini terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, ketika sekelompok anggota militer yang mengatasnamakan Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh enam jenderal serta satu perwira lainnya.

Kelompok ini mengklaim bahwa mereka bertindak untuk menggagalkan rencana kudeta yang dilakukan oleh “Dewan Jenderal”.

Peristiwa G30S/PKI

Kejadian ini berawal dari penculikan para jenderal yang kemudian dibawa ke Lubang Buaya, sebuah lokasi di Jakarta Timur.

Mereka kemudian dibunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Para korban yang dikenal sebagai Pahlawan Revolusi itu antara lain Jenderal Ahmad Yani,

Letjen Suprapto, Letjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Mayjen D.I. Panjaitan, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, serta Kapten Pierre Tendean.

Sementara itu, Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto, berhasil selamat dan segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi.

Pada 1 Oktober 1965, Soeharto bergerak cepat dengan menguasai keadaan dan mengeluarkan perintah untuk menggagalkan gerakan tersebut.

Pasukan yang setia kepada pemerintah berhasil merebut kembali Jakarta dari kendali kelompok G30S.

Beberapa tokoh yang terlibat dalam gerakan ini, seperti Letkol Untung, berhasil ditangkap atau melarikan diri, tetapi kemudian ditangkap dan dihukum.

Setelah itu, pemerintah menuding PKI sebagai dalang utama di balik peristiwa ini, yang kemudian berujung pada tindakan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI di berbagai daerah di Indonesia.

Pasca peristiwa G30S, situasi politik di Indonesia berubah drastis. Sentimen anti-komunis meningkat, dan terjadi gelombang besar pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap terkait dengan PKI.

Puluhan ribu hingga ratusan ribu orang ditangkap atau dieksekusi dalam tragedi yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

Peristiwa ini juga menjadi titik balik dalam peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto, yang kemudian mengambil alih

pemerintahan melalui Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) dan menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1967.

Hingga kini, peristiwa G30S/PKI masih menjadi topik yang diperdebatkan dalam sejarah Indonesia. Beberapa pihak menganggapnya sebagai upaya kudeta oleh PKI,

sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih kompleks pada masa itu.

Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia dan menjadi pelajaran penting dalam memahami sejarah serta dinamika politik di Tanah Air.

Dampak Politik dan Sosial setelah Peristiwa G30S

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 menjadi salah satu titik balik dalam sejarah Indonesia, membawa dampak besar terhadap situasi politik dan sosial di Tanah Air.

Peristiwa ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno dan naiknya Jenderal Soeharto ke panggung politik nasional.

Dengan dalih menumpas pemberontakan, militer mengambil alih kendali pemerintahan dan memulai proses transisi menuju Orde Baru.

Perubahan ini menandai berakhirnya era Demokrasi Terpimpin dan awal dari pemerintahan yang lebih sentralistik serta militeristik.

Secara politik, G30S mengakibatkan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pembersihan besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan partai tersebut.

Pemerintah Orde Baru, yang dipimpin oleh Soeharto, mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)

yang memberi wewenang penuh kepada militer untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang dianggap terlibat.

Akibatnya, ribuan hingga jutaan orang ditangkap, diadili, atau bahkan dieksekusi tanpa proses hukum yang jelas.

Hal ini menciptakan ketakutan dan trauma mendalam dalam masyarakat, terutama bagi mereka yang dianggap berafiliasi dengan PKI.

Dari segi sosial, peristiwa ini juga memicu polarisasi yang tajam dalam masyarakat. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengekspresikan pandangan politiknya, karena takut dicap sebagai simpatisan komunisme.

Banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan, hak-hak sosial, dan bahkan akses terhadap pendidikan serta kehidupan bermasyarakat.

Keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun, menciptakan diskriminasi sistematis yang baru bisa mulai dipulihkan setelah reformasi 1998.

Di sisi lain, Orde Baru membangun narasi resmi tentang peristiwa G30S yang dipropagandakan melalui sistem pendidikan dan media massa.

Film “Pengkhianatan G30S/PKI” serta kurikulum sejarah di sekolah-sekolah menjadi alat utama dalam membentuk persepsi masyarakat tentang kejadian ini.

Pemerintah juga menggunakan peristiwa ini sebagai alat legitimasi kekuasaan, dengan menekankan stabilitas, pembangunan ekonomi, dan pengendalian politik sebagai prioritas utama.

Hal ini membuat kritik terhadap pemerintahan menjadi sangat terbatas, dan kebebasan berpendapat semakin dikekang.

Kontroversi dan Interpretasi Sejarah G30S/PKI

Peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) merupakan salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia yang hingga kini masih menimbulkan berbagai kontroversi dan perdebatan.

Kejadian yang berlangsung pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 ini berujung pada pembunuhan enam jenderal TNI dan satu perwira lainnya.

Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto kemudian menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang utama di balik peristiwa ini,

sehingga memicu operasi militer dan pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI.

Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai interpretasi sejarah muncul dan mempertanyakan narasi resmi yang selama ini diajarkan.

Salah satu aspek kontroversial dari peristiwa ini adalah siapa sebenarnya dalang utama di balik G30S. Versi resmi Orde Baru menyebut bahwa PKI di bawah pimpinan D.N.

Aidit merancang kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menggantinya dengan negara komunis.

Namun, sejumlah sejarawan dan peneliti menilai bahwa ada kemungkinan keterlibatan unsur lain, termasuk internal Angkatan Darat,

serta campur tangan asing seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang saat itu sangat menentang komunisme di Asia Tenggara.

Sejumlah dokumen yang telah dideklasifikasi menunjukkan bahwa CIA dan negara-negara Barat memiliki

kepentingan dalam melemahkan pengaruh PKI, yang saat itu merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia.

Selain itu, interpretasi mengenai jumlah korban pasca-G30S juga menjadi perdebatan besar. Setelah peristiwa ini, terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.

Diperkirakan ratusan ribu hingga dua juta orang terbunuh dalam gelombang kekerasan yang terjadi antara akhir 1965 hingga 1966.

Banyak dari korban ini tidak pernah melalui proses pengadilan yang adil, dan hingga kini, keluarga mereka masih mencari kejelasan serta keadilan atas kejadian tersebut.

Sayangnya, selama Orde Baru, diskusi mengenai peristiwa ini sangat dibatasi, sehingga hanya versi resmi pemerintah yang berkembang luas di masyarakat.

Di era reformasi, berbagai penelitian dan sumber sejarah alternatif mulai bermunculan untuk menantang narasi resmi Orde Baru.

Film dokumenter seperti “The Act of Killing” (Jagal) dan “The Look of Silence” (Senyap) menggambarkan sisi lain dari tragedi ini, terutama dari perspektif para korban dan keluarganya.

Selain itu, sejumlah buku dan penelitian akademik dari dalam dan luar negeri telah mengungkap berbagai dokumen

serta kesaksian yang menunjukkan bahwa peristiwa ini lebih kompleks dari yang diajarkan di buku pelajaran sejarah sekolah.

Meski demikian, hingga kini, diskusi terbuka mengenai G30S/PKI masih menghadapi tantangan besar, karena tema ini tetap sensitif di Indonesia.

Baca Juga: https://ruangbimbel.co.id/bintang-jatuh/