Kolonialisme di Nusantara berlangsung selama berabad-abad dan membawa dampak besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.

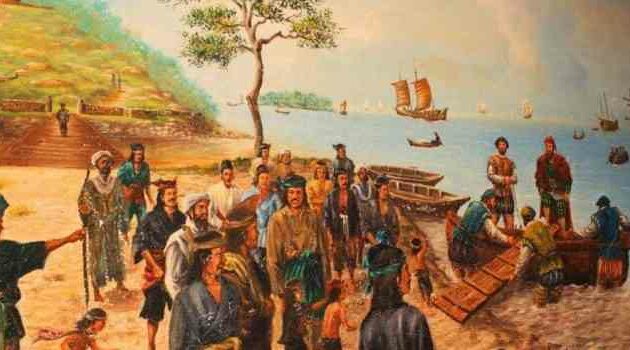

Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, Nusantara menjadi wilayah yang diperebutkan karena kekayaan rempah-rempahnya.

Bangsa-bangsa kolonial datang dengan tujuan berdagang, tetapi seiring waktu mereka mulai menguasai wilayah dan menerapkan sistem pemerintahan yang menguntungkan kepentingan mereka.

Kolonialisme di Nusantara

Salah satu kekuatan kolonial yang paling lama berkuasa di Nusantara adalah Belanda melalui VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie).

VOC didirikan pada tahun 1602 dan berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di kepulauan ini.

Mereka menggunakan berbagai strategi, termasuk perjanjian yang menguntungkan pihak Belanda,

politik adu domba antar kerajaan lokal, dan kekuatan militer untuk menguasai daerah strategis.

Setelah VOC bangkrut pada akhir abad ke-18, pemerintah Belanda mengambil alih langsung pengelolaan wilayah jajahan melalui Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) pada abad ke-19, di mana rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, dan gula untuk kepentingan Belanda.

Sistem ini mengakibatkan penderitaan bagi rakyat karena mereka kehilangan hak atas tanah sendiri dan harus bekerja keras tanpa imbalan yang layak.

Selain itu, eksploitasi sumber daya alam juga semakin memperkaya bangsa kolonial sementara masyarakat pribumi tetap dalam kemiskinan.

Dalam bidang sosial dan budaya, kolonialisme juga membawa perubahan besar. Meskipun ada pengaruh positif seperti masuknya pendidikan dan infrastruktur modern, dampak negatifnya lebih dominan.

Sistem stratifikasi sosial yang diterapkan oleh Belanda membuat masyarakat pribumi sulit mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pemerintahan.

Selain itu, nilai-nilai budaya lokal mulai tergeser dengan masuknya budaya Barat yang dibawa oleh kolonialisme.

Perlawanan terhadap kolonialisme terus terjadi sepanjang sejarah Nusantara, baik dalam bentuk perlawanan bersenjata maupun perjuangan diplomasi.

Tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Cut Nyak Dien, dan Imam Bonjol memimpin perlawanan fisik melawan kolonialisme.

Sementara itu, pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) mulai mengembangkan perjuangan melalui jalur politik.

Akhirnya, perjuangan panjang rakyat Nusantara membuahkan hasil dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang menandai berakhirnya era kolonialisme di Indonesia.

Kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda dan Dampaknya

Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat kendali mereka atas wilayah Nusantara.

Salah satu kebijakan paling terkenal adalah Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) yang diberlakukan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch.

Sistem ini mewajibkan petani pribumi untuk menyerahkan sebagian tanah mereka guna menanam komoditas ekspor

seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya harus diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Kebijakan ini menguntungkan Belanda secara ekonomi, tetapi menyebabkan penderitaan bagi rakyat pribumi akibat beban kerja yang berat dan kelaparan di beberapa daerah.

Selain Sistem Tanam Paksa, pemerintah kolonial juga menerapkan kebijakan kerja paksa (rodi) untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan irigasi.

Salah satu proyek terkenal adalah Jalan Raya Pos (Grote Postweg) yang membentang dari Anyer hingga Panarukan,

yang dibangun dengan tenaga kerja paksa di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels.

Meskipun infrastruktur ini bermanfaat dalam jangka panjang, banyak pekerja pribumi yang menderita dan meninggal akibat kondisi kerja yang keras dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan Politik Etis sebagai respons terhadap kritik dari masyarakat Belanda sendiri.

Dalam praktiknya, kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi, tetapi implementasinya masih sangat terbatas.

Pendidikan hanya diberikan kepada sebagian kecil masyarakat, terutama kaum priyayi, sedangkan rakyat biasa masih kesulitan mengakses pendidikan formal.

Dampak dari kebijakan pemerintahan Hindia Belanda tentunya sangat besar bagi masyarakat Nusantara.

Secara ekonomi, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja pribumi menyebabkan kemiskinan serta ketimpangan sosial yang tajam.

Di sisi lain, kebijakan pendidikan dalam Politik Etis justru melahirkan kelompok intelektual pribumi yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional.

Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir mendapatkan pendidikan yang memungkinkan mereka mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap Kolonialisme

Sejarah Indonesia dipenuhi dengan perjuangan melawan kolonialisme yang berlangsung selama berabad-abad.

Sejak kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris, rakyat Indonesia terus melakukan perlawanan untuk mempertahankan kedaulatan dan kebebasan mereka.

Perlawanan ini terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui peperangan bersenjata, diplomasi, maupun gerakan nasionalisme yang akhirnya mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan.

Salah satu bentuk perlawanan yang terkenal adalah perlawanan fisik yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara.

Contohnya adalah Perang Diponegoro (1825–1830), yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda.

Perang ini menjadi salah satu konflik terbesar yang menguras sumber daya Belanda. Selain itu, ada juga Perlawanan Sultan Hasanuddin dari Makassar serta perjuangan Imam Bonjol

dalam Perang Padri, yang semuanya menunjukkan keberanian rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan.

Selain perlawanan fisik, perlawanan terhadap kolonialisme juga dilakukan melalui jalur diplomasi dan pendidikan.

Pada awal abad ke-20, lahir berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), dan Partai Nasional Indonesia (1927).

Organisasi-organisasi ini berperan dalam menyadarkan rakyat akan pentingnya persatuan dan pendidikan sebagai alat perjuangan melawan penjajah.

Para tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara turut berperan dalam membangun semangat nasionalisme melalui pemikiran dan tindakan nyata.

Perlawanan rakyat Indonesia mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi perjuangan belum berakhir.

Setelah proklamasi, rakyat Indonesia harus kembali bertempur dalam Revolusi Fisik (1945–1949) untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Peristiwa-peristiwa penting seperti Pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan agresi militer Belanda menjadi bukti bahwa rakyat Indonesia tidak gentar dalam mempertahankan kebebasan mereka.

Baca Juga: https://ruangbimbel.co.id/misi-ke-mars/